´

Abrochó su camisa recién planchada, aun conservaba cierta tibieza, el aroma del apresto y algunas arrugas tercas. Metió la mano con la agilidad de un carterista en los bolsillos vacíos de sus pantalones y los estiró. Pasó la yema del dedo índice por la lengua humedecida, la cargó con saliva y peinó sus pobladas cejas: un ritual de mierda que copió de su padre, a quién también le había sido heredado por su abuelo.

El espejo le sugería que no estaba bien, como ayer y como mañana seguramente, pero no era posible un recambio de cara, así que no le dio importancia; maldijo más por costumbre que por convicción y lo evitó mientras el reflejo de su espalda se alejaba.

La agujas del reloj eran apresuradas flechas que se clavaban en su nuca, filosas, en las costillas y en las sienes, los minutos esparcidos por el piso como tachas se incrustaban en la planta de los pies y lo obligaban a acelerar el paso desparejo; los segundos se evaporaban y llenaban su garganta con la arena reseca del atraso.

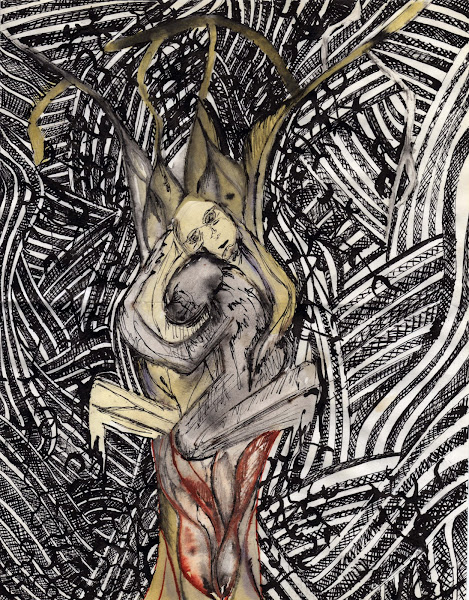

Cargó su valija con todas las presiones, decepciones, miedos y frustraciones arrastradas con las que salía todos los días al mundo y se tiró de panza sobre ella para poder cerrarla. De no muy lejos parecía un gran vientre desnutrido de cuero, abandonado a su suerte, hinchado, a punto de estallar y pintar las paredes de la habitación con gusanos triturados de muchas patas. Cada día era más pesada y sus fuerzas se empobrecían. Pero no podía detenerse, nunca podía cambiar.

Nunca.

Él imaginó salir corriendo como un galgo, pero apenas llegó al tranco de una mula avejentada y cansada que ya no responde a los latigazos del dueño, más bien los recibe con gusto, como si el dolor permanente ocupara el lugar de su único amigo incondicional e inseparable. Anduvo todo el día como todos los malditos días por las calles memorizadas por las suelas, caras por acá y más-caras por allá, nuevas, viejas, grises y agrietadas, la misma sopa que se pone rancia y carcome el paladar de los infelices y de señalados necios.

Él no arrastraba a la valija, sino al revés. Y ella estaba cansada de soportar ese peso vivo y muerto. Su panza hinchada no toleraba ningún huésped más, ni consecuencias, ni dolores, ni un solo fracaso extra que quisiera acomodarse entre todo el equipaje fetal. Los cierres de dientes negros y apretados se encontraban al límite de la tensión. Había perdido hace mucho el brillo. El cuero que alguna vez fue Aberdeen Angus pastando al sol en la provincia de Córdoba, devino en una tela reseca, descolorida y ajada por donde se la mirase. Un bulto hinchado de frente, por detrás y a los costados, un tumor que tomó el lugar de la vida del infeliz.

Y así la noche.

Entró y dejó la luz apagada. Sólo la punta del cigarrillo alumbraba levemente cuando pitaba. Era verano y la humedad lo envolvía todo como una mano pegajosa e invisible que acaricia constantemente y esparce una delgadísima capa de flema viscosa a su paso. Dejó caer la valija sobre la cama y se desvistió hasta quedar en ropa interior y en medias de algodón azules. Vació los bolsillos del pantalón, del saco y el único de la camisa sobre la cama sin tender. Problemas, deudas, dolores, agresiones, decepciones, malestares y contradicciones recién nacidas se esparcieron sobre el colchón; se movían como pulgas amaestradas en perro nuevo. Él acercó la valija hacia sí, sacó las trabas de seguridad y el inflado vientre chilló. Reunió con las manos a todo el nuevo bagaje de cuestiones, que se había desparramado por la cama y que sumaría al gran pesar de todos los días.

Fue rápido, sin sonido y sin escándalos.

Ante los petrificados ojos del sorprendido, la valija marrón separó sus dientes, se abrió como una planta carnívora, y se lo engulló.

´

martes, 3 de noviembre de 2009

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario